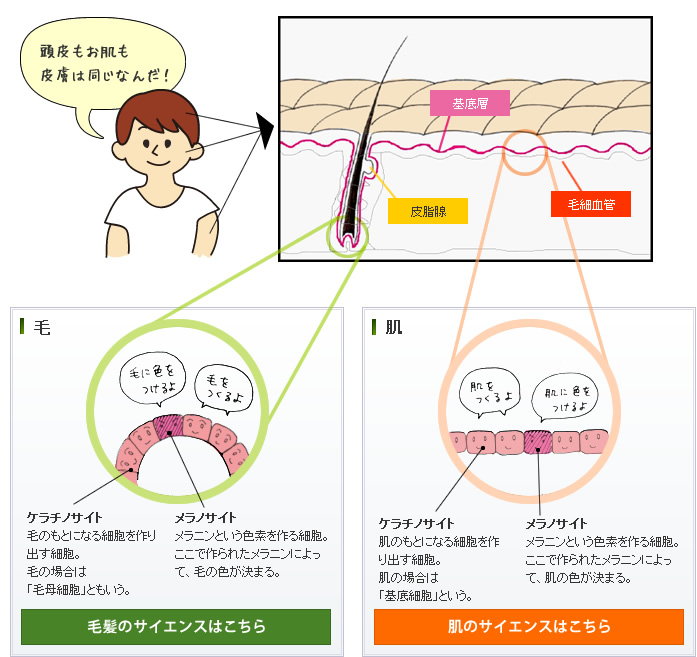

肌も毛も同じ皮膚?

肌は肌、毛は毛、と考えがちですが、どちらもとっても似ているってこと、知っていますか?

下の図を見るとわかるように、肌も毛も、実は同じ基底層という場所で作られ、作る過程もとてもよく似ているんです。そこからそれぞれの役割にあわせて異なった形状になっていくのです。

それでは、肌と毛それぞれについて詳しく見ていきましょう!

肌のサイエンス

肌の役割

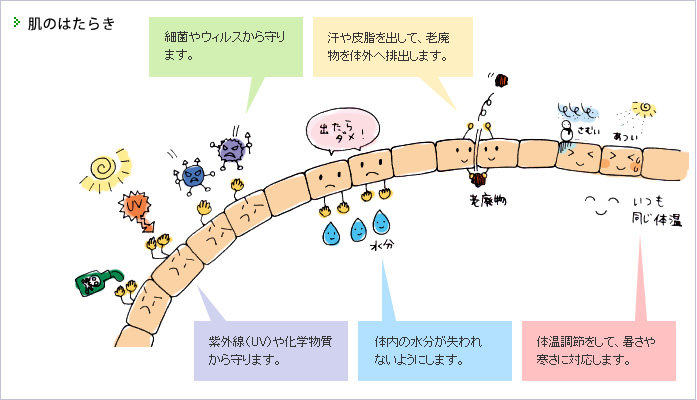

肌はあなたのガードマン!!

私たちの体を覆う肌は、さまざまなはたらきをもっており、常に私たちを守ってくれる、いわば”ガードマン”のような存在です。

肌のはたらき

肌の構造

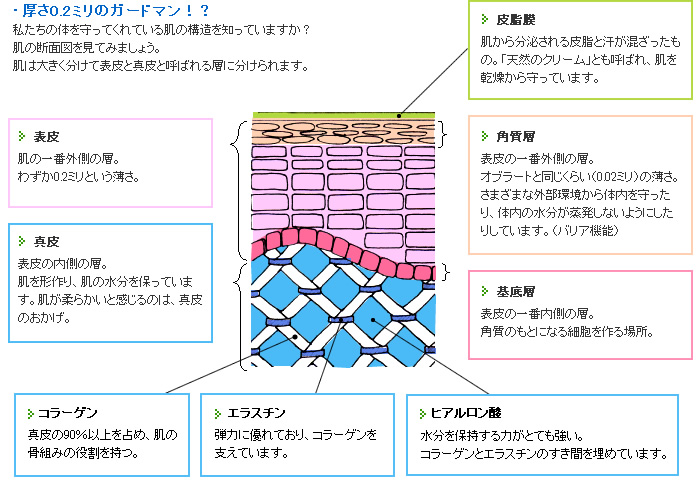

厚さ0.2ミリのガードマン!?

私たちの体を守ってくれている肌の構造を知っていますか? 肌の断面図を見てみましょう。 肌は大きく分けて表皮と真皮と呼ばれる層に分けられます。

こんなに薄い表皮が、私たちをさまざまな外部環境から守り、また体内の水分を失わないように機能しているんです。このふたつの機能を「肌のバリア機能」といいます。

肌は日常生活で傷つき、歳とともに衰えていきます。私たちの”ガードマン”として日々働いてもらうために、日頃から充分なケアをして健康な肌の状態を保ち続けるよう心がけましょう。

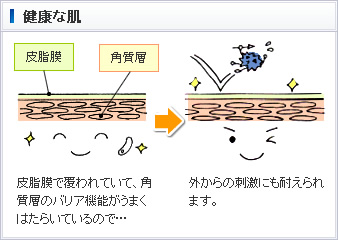

ガードマンが働かない!?

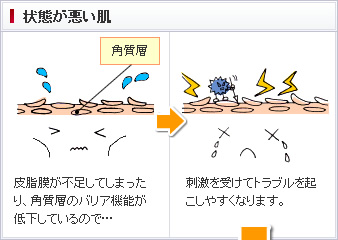

健康な肌は、その力を十分に発揮して私たちの体を守ってくれています。でもそんな肌も状態が悪くなってしまうと、外からの刺激を受けやすく、トラブルを起こしやすくなります。

では一体なぜ肌の状態が悪くなったりするのでしょう?原因は、人によってさまざまです。

肌の状態悪化の原因

| 体の内側からくるもの | 体の外側からくるもの |

|---|---|

| ・ストレス ・ホルモンバランス ・栄養バランス ・遺伝 ・加齢 など | ・季節(温度や湿度)の変化 ・過度の紫外線 ・肌に合わない化粧を使い続ける ・間違った方法で化粧品を使い続ける など |

健康な肌を保つためには、自分の肌にあった化粧品を正しく使用するといった外側からのケアも大事ですが、食事の栄養バランスやストレスの解消といった内側からのケアも大切なのです。

→くわしいスキンケア方法はこちら!

敏感肌ってなに?

肌の状態が悪くなると角質層のバリア機能が低下するため、外からの刺激を受けやすくなりトラブルを起こしやすくなります。これが長く続くと、ちょっとした刺激に対しても肌が敏感に反応してしまい、よりトラブルを起こしやすくなります。この状態の肌を”敏感肌”といいます。

敏感肌の状態では、普段は刺激と感じないもの(普段使用している化粧品など)も刺激と感じてしまうことがあります。

ガードマンにも性格の違いがある!?

人によって肌の色が違うように、肌質も人それぞれ違います。

肌がカサカサになりやすい人もいれば、脂っぽくなりやすい人もいますし、部分によってその両方の性質を持つ人もいます。

肌質の分類

・乾燥肌

肌表面の機能が崩れて、皮脂や水分が肌表面にとどまることができない状態の肌。

バリア機能が低下しているため、敏感肌になりやすい。

・脂性肌

毛穴(皮脂腺)から分泌される皮脂の量が多い状態の肌。

ニキビや炎症を起こしやすい。

・混合肌

部分によって乾燥肌と脂性肌がどちらもある肌。

例えば、あごや頬は乾燥しやすく、鼻の頭や額は皮脂の分泌が多いなど。

・普通肌

乾燥肌と脂性肌との中間的な状態の肌。皮脂の分泌量が適度で、水分が十分にある状態。スキンケアで目標とする、”健やかな肌””理想の肌”の状態。

ヒトは表皮がないと乾燥してしまい、生きられません。

ではカエルなどの両生類はどうでしょう?カエルは陸上で不自由なく生活しているように見えますが、実は肌の上に粘膜をはっていないと体内の水分が保てず、生きていけないんです。もともと生物は水中から発生しているので、ヒトもカエルも乾燥は大敵です。生物が生きていく上で、肌はとても重要な役割を担っているんですね。

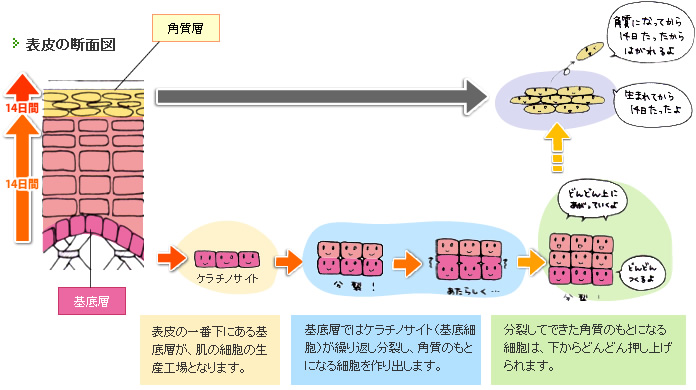

ターンオーバー(新陳代謝)

肌は日々生まれ変わっている!?

私たちの肌はいつも同じように見えますが、実は絶えず新しい細胞がつくられて、古くなった細胞がはがれ落ちています。

これを「ターンオーバー」といいます。

基底層で作られた細胞は、約14日間かけて肌の表面まで押し上げられ角質層を形成します。角質層を形成する細胞を角質といい、その角質は角質層で約14日間とどまったあと、アカとなってはがれ落ちます。

このようにターンオーバーは約28日周期で行われます。

フケの正体は何なの?

私たちの肌の角質は定期的にアカとなってはがれ落ちます。頭皮も同じです。

でも、数日間頭を洗わずにいると角質がはがれずにたまってしまい、それが目に見えるかたまりとなってはがれることがあります。これがフケです。

また、肌の細胞の分裂に異常が起きている場合にもフケがでることがあります。フケの原因はこれ以外にも、過度の乾燥や菌による2次的なものもあります。

※フケの原因菌は皮脂を栄養とするため、過剰な皮脂にも注意が必要です。

フケを予防するには、こまめに洗髪し、頭皮を清潔に保つことが大事です。

→くわしい地肌(頭皮)ケア方法はこちら!

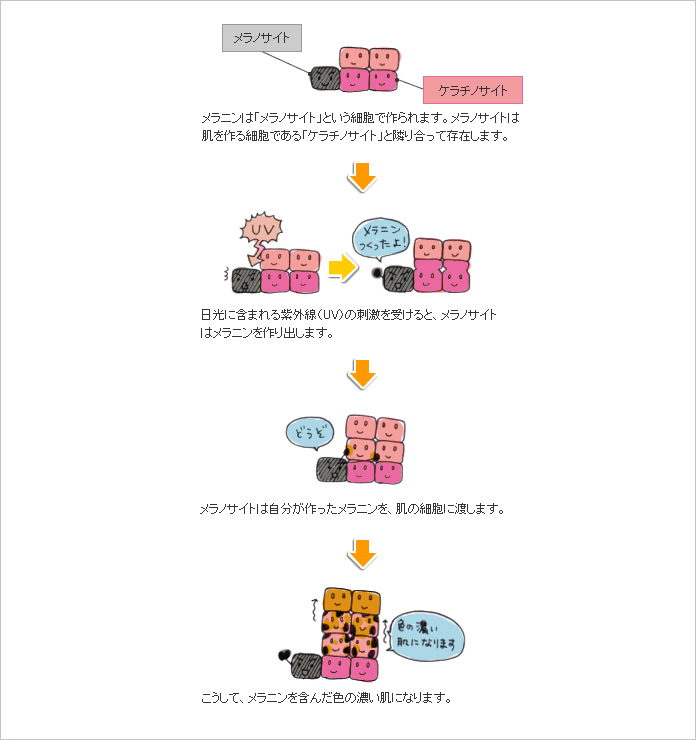

メラニンと肌の色

日やけ…どうして黒くなるの?

日に焼けると肌の色が黒くなってしまいます。

肌にはメラニンという色素があり、このメラニンの量によって肌の色が変わります。

ではメラニンはどうやってできるのでしょう?

メラニンと肌の色 メラニンを含んだ細胞は、ターンオーバーにより徐々に角質層まで押し上げられ、最終的にアカとなってはがれ落ちます。日やけで肌の色が黒くなっても、しばらくすると元の色に戻るのはこのためです。

通常のターンオーバーが行われるとメラニンはアカとともにはがれますが、部分的にターンオーバーがうまくいかない場合や、メラニンが真皮に入ってしまった場合は、メラニンが肌に残ってしまいます。これをシミといいます。

※真皮はターンオーバーをしないので、真皮に入ってしまったメラニンはずっとそこに残ったままになります。

なぜメラニンを作っているの?

メラニンには紫外線を吸収するはたらきがあります。

紫外線が肌に当たると真皮にあるコラーゲンやエラスチンを傷つけ、肌のしわやたるみの原因となります。そこでメラノサイトがメラニンを作り、紫外線を吸収して肌を守っているのです。

一方で、紫外線は私たちの体によいはたらきももっています。

紫外線を浴びすぎては体に悪い影響をおよぼしますが、私たちが健康に生活するためには適度な日光浴も必要なのです。

紫外線が肌に当たると真皮にあるコラーゲンやエラスチンを傷つけ、肌のしわやたるみの原因となります。でも、紫外線を浴びないと、私たちの健康状態を悪化させる場合もあるんです。

紫外線が私たちの体におよぼすよい影響はどんなものがあるのでしょう?

1.紫外線には細胞の活動を活発にするはたらきがあります。

→日光を浴びないと細胞が活性化しにくくなるんです。

2.紫外線は、体内のビタミンD2をビタミンD3に変換し、カルシウム濃度を増加させます。

→日光を浴びないとカルシウム濃度が低下して、骨が弱くなることがあるんです。

3.目を通して自然に入ってくる紫外線は、脳を刺激して、体内のホルモンの分泌を促します。

→日光を浴びないとホルモンバランスが崩れやすくなるんです。

(まとめ)

健康的な生活のためには、適度な日光浴が必要です。

ただし、紫外線を浴び過ぎると、シミやしわの原因となってしまいます。

これらのことに注意して紫外線と上手に付き合っていく必要があるんですね。

人の肌の色はメラニンの量によって決まりますが、人種によって肌の色に違いがあるのはその人種の祖先が住んでいた地域と深い関係があります。祖先が紫外線照射量の多い地域に住んでいた人種は、紫外線から肌を守るためにメラニンをたくさん生成するので肌の色が濃くなり、北欧などの紫外線照射量の少ない地域に住んでいた人種は肌の色が白くなったのです。これは瞳の色にもいえることで、紫外線照射量の多い地域に住んでいた人種の瞳は濃い色に、少ない地域に住んでいた人種の瞳は薄い茶色や青色になったのです。

毛髪のサイエンス

ヘアサイクル(毛周期)と薄毛

メラニンと髪の色

毛の役割

なぜ毛が生えてるの?

毛は私たちの頭、顔、腕、脚など、全身に生えているとても身近な存在です。

毛は私たちの体を外からの衝撃から守ったり、保温したり、また、触覚としての機能ももっています。

また、毛は私たちの体に有害な物質を排泄する機能ももっています。

体に入ってしまった有害な物質の一部は、毛に含まれて体から排出されます。

有害な物質とは、有機水銀やヒ素、麻薬や覚せい剤などがあります。毛は一定の速度で伸びるので、髪の毛を調べることで、どの時期に有害物質が体に入ったか(覚せい剤を使用したかなど)がわかるのです。

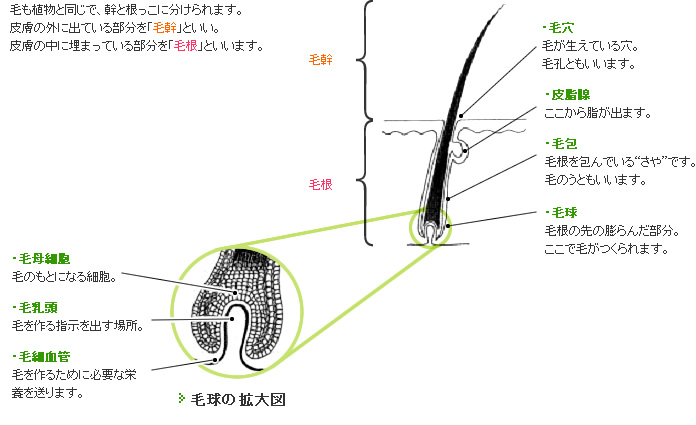

毛の構造

毛はどんなふうに生えているの?

毛は私たちの体中に生えていますが、実際に見ることができるのは抜けた毛や皮膚の外に出ている部分だけです。

毛がどのようにして生えているのか、断面図を見てみましょう。

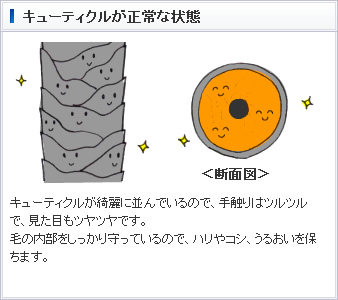

キューティクルは傷ついたら二度と元には戻らない!?

“毛”ってこんなに細いのに、実は3層構造だって知っていましたか?

毛の断面は大きく分けて、メデュラ(毛髄質)・コルテックス(毛皮質)・キューティクル(毛表皮)の3層からなります。

・メデュラ(毛髄質)

毛の中心部分に位置する。空気を含んでいる。うぶ毛にはメデュラが存在しない。

・コルテックス(毛皮質)

3層のうちの中間部分。毛の大部分を占めます。

水分を含んでおり、この部分の質や量によって、毛の太さや硬さ、ハリ、コシといった”毛質”が決まります。メラニンを含んでおり、その種類と量で毛の色が決まります。

→メラニンと髪の色についてはこちら!

・キューティクル(毛表皮)

毛の一番外側の層。固くて透明のうろこ状のものが屋根瓦のように毛の先端に向かって重なっています。この並びが毛の手触りやツヤにかかわります。

キューティクルは毛の内部を保護するはたらきをしており、ここが傷ついたりはがれるとヘアダメージのもとになります。

毛は生きた細胞ではないので自己修復機能がありません。そのため、一度傷んでしまうと二度と元には戻りません。そこでハリやツヤのあるきれいな髪(毛)を保つためには、『キューティクルを傷つけないこと』、『傷ついてしまったら、こまめにケアをし、傷みがひどくならないようにすること』が大切です。

→くわしいヘアケア方法はこちら!

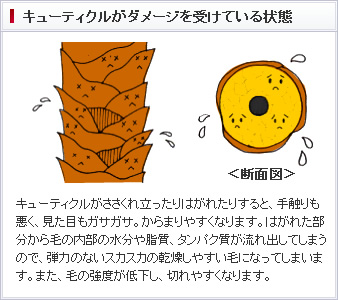

毛はどうやって作られるの?

切っても切っても伸びてくる毛…毛はどうやって伸びていくのでしょう?

毛はどうやって作られるのかを見ていきましょう。

毛というのは毛先が伸びているのではなく、毛球で作られた毛が下からどんどん押し上げられて、伸びてきます。つまり、毛は毛先が古く、根元が新しいんです。だから、長い間外からの刺激を受けている毛先のほうが傷みやすいんです。

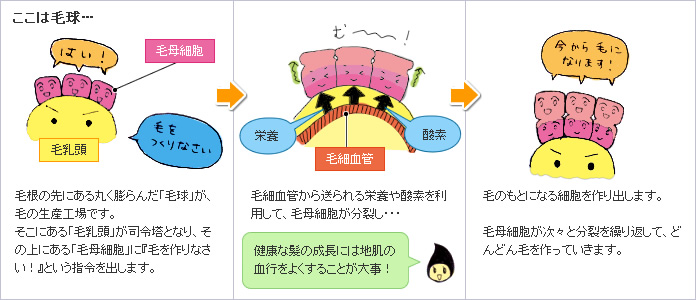

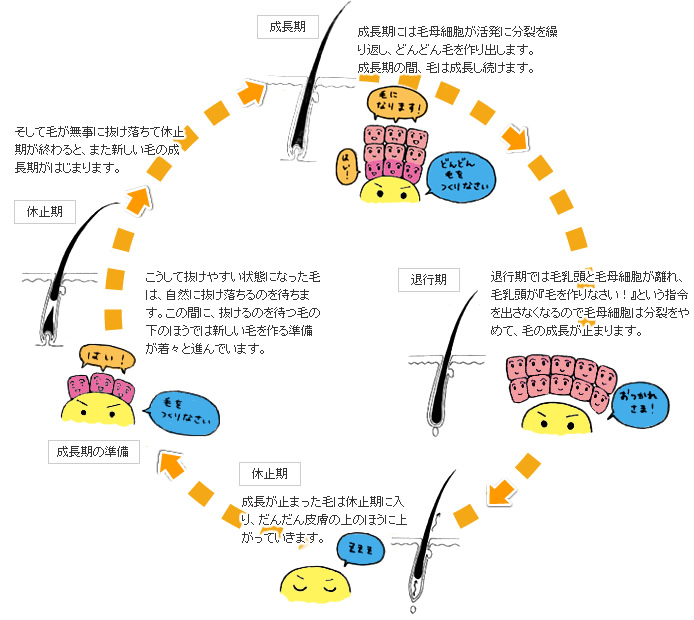

ヘアサイクルと薄毛

ヘアサイクルってなに?

頭を洗っているときやブラッシングをしたとき、何気なく頭髪を触ったとき毛が抜けることがあります。

どうして抜け毛が出るのでしょう?

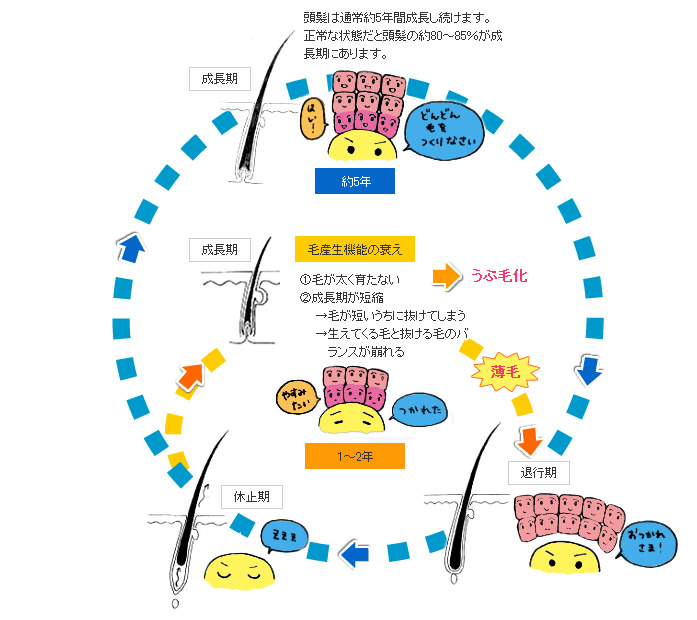

実は毛はいつまでも継続して伸び続けているわけではなく、一定期間ごとに生えかわっています。この生えかわりの周期を「ヘアサイクル(毛周期)」といい、毛がどんどん伸びている「成長期」と、成長が止まる「退行期」と、毛をつくらないで自然に抜けるのを待っている「休止期」の3つの時期を1サイクルとしてぐるぐるまわっています。

ヘアサイクルは、毛の生える部位によってそれぞれ違いますが、一般的に、頭髪は約5年で1サイクルとなります。このうち、大部分を占めるのが成長期で約5年、退行期が2~3週間、休止期は3~4ヶ月です。

日本人の頭には約10万本の毛が生えていますが、その1本1本がそれぞれ独立してヘアサイクルを持っています。それぞれの毛が頭全体でバランスよく成長したり抜けたりしているので、私たちの頭髪はいつでも同じぐらいの量に見えるのです。

このようにして自然に抜けていく毛を「生理的脱毛(自然脱毛)」といい、通常1日に50~80本(多い方では100本くらい)の頭髪が抜けています。

ヘアサイクルには男女差があり、一般的に男性よりも女性のほうがヘアサイクルは長いといわれています。

まつげや眉毛は放っておいても短いままなのに、髪の毛はなぜ長く伸びるのでしょう??

ヘアサイクルは、毛の生える部位によって期間がそれぞれ違います。

頭髪のヘアサイクルは約5年ですが、まつげは約1ヶ月、眉毛は2週間~3ヶ月といわれており、その結果、短期間で生えかわるまつげや眉毛は長くなる前に抜けてしまい、何年もの間伸び続ける頭髪は長くなるのです。

なぜ薄毛になるの?

人間の頭髪は1本1本がバランスよく生え変わっていますが、ではなぜ薄毛になるのでしょう?その理由には、毛産生機能の衰えが挙げられます。

毛産生機能が衰えると、毛が太く育たなくなったり、成長期が短くなったりします。

毛の成長期が短くなると、

①毛が長く育たないうちにすぐに抜けてしまう

②生えてくる毛と抜ける毛のバランスが崩れてくる ということが起こってきます。

ではいったいなぜ毛産生機能が衰えるのでしょう?主な原因として、以下のものが挙げられます。

毛産生機能低下の原因

・男性ホルモン

・頭皮環境の悪化

・加齢

・栄養不足

・血行障害

など

健康な髪を育てるためには、頭皮を清潔に保ち、十分な栄養を送ることがとても大切です。

→くわしいケアについてはこちら!

人間の頭髪は1本1本が独立したヘアサイクルを持っていますが、ほかの動物ではどうなっているのでしょう?

犬や猫の毛は一般的に人間の頭髪と同じように独立したヘアサイクルを持っていて、毎日生えかわっています。でも、換毛期(春と秋)には特によく抜けて、夏毛や冬毛に生えかわります。 また、毛糸の元になるメリノ羊やアンゴラ兎の毛には退行期や休止期がなく、ずっと成長期だといわれており、毛を定期的に刈ってやらないとどんどん伸びていき、生活するのも困難なほどの毛玉になってしまうようです。

犬の中でもプードルなどのトリミング犬は、メリノ羊やアンゴラ兎と同じようにヘアサイクルがなく、抜け毛がほとんどありません。抜け毛がないので掃除は楽ですが、定期的にトリミングしてやる必要があります。

メラニンと髪の色

毛の色はどうやって決まるの?

日本人の地毛は一般的に黒色ですが、茶色や金色、赤色など世界にはいろいろな毛色の人がいます。なぜ毛の色に違いができるのでしょう?

毛の中にはメラニンという色素があり、黒褐色系と黄赤色系の2種類があります。毛の色は、この色素の種類や量の違いによって決まります。

メラニンの全体量や黒褐色系の量が多いと、濃く黒っぽい髪色に、メラニンの全体量が少ない場合や黄赤色系の量が多い場合は、金髪や赤毛になります。

髪の色はメラニンの種類や量によって決まりますが、人種によって髪の色に違いがあるのは、肌の色の違いと同じように、その人種の祖先が住んでいた地域と深い関係があります。

→肌の色と人種差についてはこちら!

髪のメラニンも肌のメラニンと同じように、紫外線を吸収して大切な頭を守るという役目を担っていて、祖先が紫外線照射量の多い地域に住んでいた人種は、紫外線からのダメージをしっかり防ぐために黒っぽく濃い髪色に、北欧などの紫外線照射量の少ない地域に住んでいた人種は金髪などの淡い髪色になったのです。

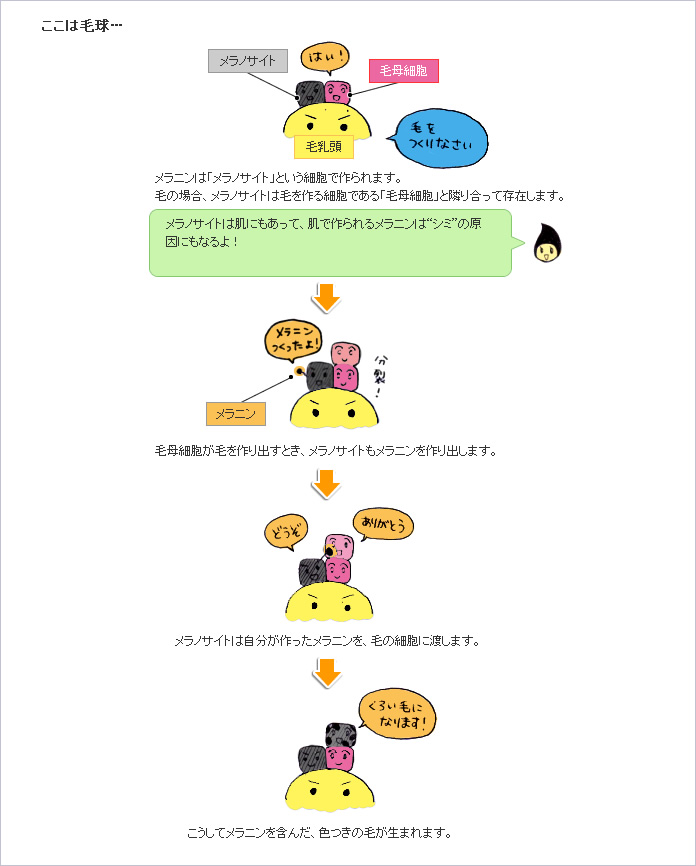

毛のメラニンはどこで作られるの?

では、毛の中にあるメラニンはどこで作られるのでしょう?

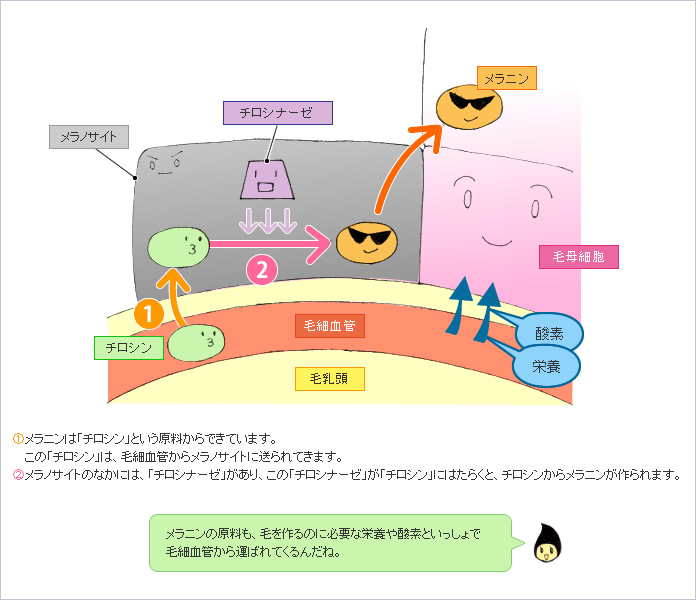

メラニンはどうやって作られるの?

メラニンを作るとき、メラノサイトの中では何が起こっているのでしょう?

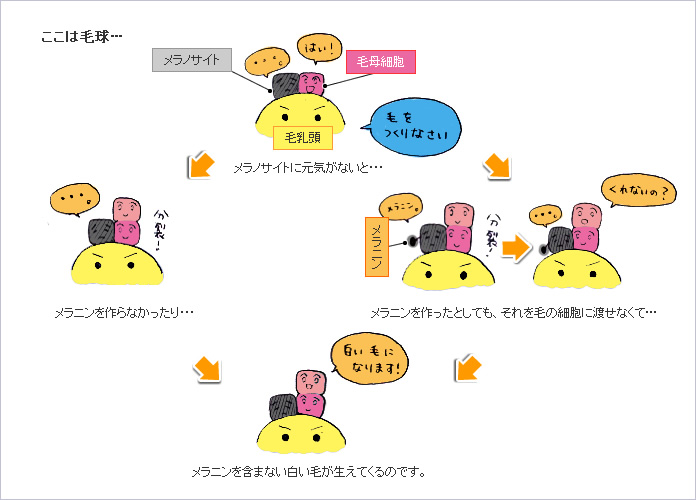

白髪はどうやってできるの?

もともと黒髪だったのに、白髪が生えだした…誰にでもあることですが、色のない毛、白髪はどうやってできるのでしょう?

白髪といわれる毛にはメラニンがほとんどありません。

メラニンのない毛ができる原因として、

①メラノサイトのはたらきの衰え

②メラニンの原料(チロシン)の不足

③メラニン生成過程でのチロシナーゼ活性の低下などが挙げられます。

②メラニンの原料となる「チロシン」が足りないと…

③「チロシナーゼ」に元気がないと…

メラニンが作れなかったり、ほんの少ししか作れなくて、

メラニンを含まない毛や、ほとんどメラニンのない毛が生えてくるのです。

このように、黒髪でも白髪でも、毛の色は毛が地肌の外に出る前の毛球の部分で決まります。

毛先は黒いのに根元だけ白髪に…という現象は、このようにして起こるのです。